目の前に連なる山脈には緑が溢れ、そこかしこから鳥のさえずりが聞こえる。眼下に広がる太平洋は、太陽の光を受けて燦然と輝き、その先には緩やかな水平線がどこまでも続いている。ぼくは、このなんとも贅沢な大自然の景観にすっかり魅了され、身体中が浄化されていくのを感じた。

その時である。

ガタン、プスン、プスンプスン、ガタン!

突然の激しい震動と共に、大きな音を立ててぼくの車が停まってしまった。ぼくは慌てて車から降りると、ボンネットを開けてみたり、タイヤを調べてみたり、優しい言葉をかけてみたり、背中をさすってみたりした。

しかし、車のことに明るくないぼくは、故障の原因がちっともわからない。ぼくは途方にくれ、とぼとぼと歩きだした。もう、美しい景色もぼくの目には入らない。

(誰か、おいでませんか…)

ぼくは心の中で呟きながら道を歩いた。 しかし、車はおろか、人っこ一人、通らない。ぼくの不安は募るばかりである。

歩き疲れ、眠気に襲われたぼくは、道沿いのベンチにへたり込んだ。ふと見ると、

展望台がある。何気なくそれを覗いたぼくの閉じかけた瞼は、希望に満ちた少年のように、再び見開かれた。そこには、胸がときめくほどの美しい景色が広がっていたのである。ぼくは気を取り直し、また歩きはじめた。

しかしそれも束の間、今度はひどい空腹にぼくは襲われていた。今にもお腹と背中がくっつきそうである。

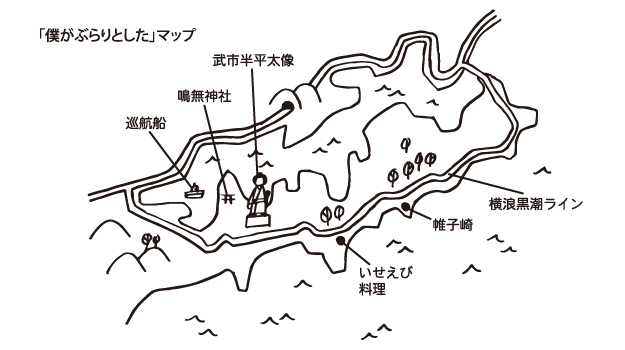

その時、今にも心が折れそうなぼくの目に、今度は「いせえび料理」の看板が飛び込んできた。ぼくは救われた気持ちで、看板の促すまま足早に道を折れた。

細い道を下りきったところにその店はあった。ぼくは駆け込んだ。潮の香りと共に伊勢海老の上品な香りがぼくの鼻腔をくすぐる。気がつくと、ぼくは伊勢海老料理を注文していた。

まず運ばれてきたのは、伊勢海老のお造りである。なんとこの伊勢海老、お造りになっても、まだなお生きて動いている。ぼくはその新鮮さに感激し、新鮮さゆえの繊細な甘さ、食感に、また感激した。

お次は伊勢海老鍋である。あっさりとした塩味に伊勢海老の出汁がよく効いて、箸が止まらない。ぼくは瞬く間に平らげ、最後は雑炊でぴしゃりと締めた。

伊勢海老鍋同様お店の人も大変温かく、世間話に花を咲かせ、至福の時間を堪能したぼくは、やがて店を後にした。

もと来たスカイラインまで戻ったところで、ぼくはハッとした。今ぼくは誰かに助けを求めているのではなかったか? 車が動かなくなって困っているのではなかったか? ぼくは伊勢海老料理の美味しさにすっかり翻弄され、そのことをうっかり忘れてしまっていた。

しかし、ぼくの気分は晴れやかであった。さきほどの伊勢海老とお店の人との温かい余韻があれば、大丈夫だ。

ばくはまた、歩きはじめた。

カーブを曲がったところの広場に、ついに人影を見つけ、ぼくは駆け寄った。そして、声をかけようとし、思わず叫び声を上げた。それは、着物を着て髷を結い、刀を腰に差した、三メートルはあろうかと思われる武市半平太の像だっだ。

ぼくはがっくりとうなだれ、忌々しい気持ちで武市半平太の顔を見上げた。その顔は凛々しく、真っ直ぐに太平洋を見つめている。

堂々としたその姿に、ぼくはうなだれているのが恥ずかしくなった。

ぼくは顔を上げ、また歩きだした。

いよいよぼくの足が棒になり始めた時である。笠をかぶり、杖を持った一人のお遍路さんがぼくを追い越した。その笠には「同行二人」と書いてある。しかし、どう見てもお遍路さんは一人で歩いている。ぼくは不思議に思い、声をかけた。

「これは、“どうぎょうににん”と読むんです」

そのお遍路さんによると、これは、どんな時でも弘法大師が一緒に歩いてくれている、目に見えなくてもそばに必ずいてくれている、という意味だそうだ。

なるほど、それならば辛くても苦しくてもがんばれそうである。お遍路さんは、ぼくが歩いてきた距離とは比べ物にならない距離を歩いている。

ぼくは俄然やる気が湧いてきた。いっそ、この場所、この景色、この時間を楽しんでしまおうと、ぼくは決意を新たに、弘法大師と肩を組み歩きだした。

それからぼくと弘法大師は、ずいぶんと長い距離を歩いた。いつの間にか傾きだした太陽が、景色を赤く染め始めている。

休憩がてら、学生たちのドラゴンカヌーの練習風景を眺めていると、湾の向こうの海岸沿いに赤い鳥居が鎮座しているのが見えた。その赤い色は、木々の緑と深い海の色に実によく映えて見えた。

「巡航船に乗ったら、鳴無神社へ行ける。乗ってみるかよ?」ぼくが眺めていると、

近くのおじさんが声をかけてくれた。巡航船とは、一日に上下四便運航している、住民たちの生活に欠かせない船だそうである。

ここの自然にすっかり魅了されていたぼくが、誰よりも早く巡航船乗り込んだことは言うまでもないだろう。

船は力強く海面を走っていく。歩いて見る景色もいいけれど、船からの眺めもまた、絶景である。

「ここは『土佐の宮古島』とも呼ばれゆうし、国の重要人物にも指定されちゅうがよ」と、おじさんは得意げに教えてくれた。

『宮古島』ではなく『宮島』、『重要人物』ではなく『重要文化財』の間違いだろう。 ぼくはいっぺんにこのおじさんのことが好きになった。

ちなみに、ここの鳥居は海に向かって立っている。海から来なければ参道は通れない。それにはまた、深い訳があるのだと、おじさんは言う。しかしぼくは自分で調べてみようと、おじさんの顔を見ながら考えていた。

帰り際、おじさんは立派なぽんかんをくれた。皮をむくと、たちまち甘酸っぱい香りが広がった。甘みが強く、味が濃い。こんなに美味しいぽんかんは今まで食べたことがない。

どこで手に入るのかと、ぼくが問うと、「今度、送っちゃらあ」と、おじさんは豪快に笑った。おじさんはぽんかん農家だったのである。

須崎の人は魅力的である。そして、この須崎という土地がこれほど景勝地としての素質を秘めていることにも驚いた。

ぼくは感動で胸がいっぱいであった。あの時、車が故障していなければ、今のこの感動はなかったわけである。ぼくは車の故障に心から感謝したい気分で、夕焼けに染まった海とおじさんを、いつまでも眺めていた。