現在は、須崎に住みながら越知町立横倉山自然の森博物館に勤めている谷地森さん。「高知に自然史博物館をつくる会」の代表を担っており、ますます活動が精力的になっています。そんな谷地森さんも、須崎に移住してきて25年。当時は移住政策も盛んではなく、移住者ではなく”他県から引っ越してきた人”という呼ばれ方だったそうですが、いまや立派な”須崎の人”です。改めて須崎の暮らしぶりをお聞きしてみました。

「以前取材をお受けしたときから須崎に対する印象は変わっていません。歩いて行ける距離に郵便局、歯医者、病院、大きなスーパーが2つあるという便利な立地に暮らしています。市外へのアクセスもいいので、フットワーク軽く各所に移動できます。これが高知市より東側に住むとなると、梼原や足摺岬などへの移動はかなり大変だったでしょうね。高知市内だと車を停める場所にも気を遣いますし、須崎は程よく田舎という感じで暮らしやすいです。須崎から室戸へ行くにも、東部自動車道が通ったので、かなり行きやすくなりました。それと、普段の暮らしの中で、わざわざ時間を作らなくても生きものの情報が入ってきます。それは四国に来るまでとはかなり違うと感じています。今は越知町に勤め先が変わりましたが、見られる生きものが須崎市と越知町では異なるので、発見がたくさんあります。」

―――敢えて変化を挙げるとしたらどんなところがありますか?

「相変わらず生きものと人の距離が近い街という印象ですが、生きものの様子に変化を感じています。移住した当初、新荘川流域ではニホンジカは生息していませんでしたが、この10年くらいの間に中土佐町大野見地区方面からやってきたであろうニホンジカが確認されるようになり、秋にはオスがメスを呼ぶ声を新荘公民館でも聞くことができるようになりました。新荘川では川の流れが途切れる「瀬切れ」現象が頻繁に起こるようになってきているなと思います。

須崎で見られる生きものたちをまとめた資料を20年くらい前に作ったのですが、ここで紹介した生きものたちのイベントの中で、今は見られないものがいくつかあります。かつて、ツバメのねぐらが桐間池にありました。夏の夕方頃になると、1万羽くらいが帰ってきて、池の中に生えているヨシに留まって寝ていたんです。それを観察会でよく紹介していたのですが、今はそのようなイベントは見られなくなりました。夕方、ツバメたちはどこに行っているのでしょうね?ツバメは空に飛んでいる虫を食べているので、ツバメが集まらなくなった桐間池の周りは生態系に大きな変化がおきているのではないかと思います。」

現在お勤めされている、越知町の「横倉山自然の森博物館」

―――須崎の変化といえば、谷地森さんは少しだけ寂しさを感じているのだとか…

「最近TSUTAYAがなくなったのは残念でしたね。書籍は手元に置いておきたいので、結構TSUTAYAで取り寄せたり、ほかの買い物ついでにお店をのぞいたりしていたのですが…。私たちが子供の頃は、子供だけで書店に行って友人同士で情報交換をして本を買うという文化がありましたが、それは今の高知県では限られた地域にしかありません。そのあたりは地域課題のひとつかなと思います。」

―――移住を検討している方へアドバイスをいただけますか?

「高知は外から来た人を受け入れてくれるイメージを持っています。やりたいことがある人は、積極的に発信すると、自然と自分が欲しい情報や協力してくれる人が集まってきます。そのため、やりたいことがある人には、高知は住みやすい場所ではないかなと思います。反対に、「あそこに行けばなにかあるんじゃないかな?」という人は、大変かもしれません。須崎は若い人が少ないので、どうしても労働力という面を期待されてしまいます。想定していた仕事の量や質にギャップがあると、長く住み続けるのはしんどいかもしれません。それと、災害を気にされている方は、入居希望の建物の耐震基準はどうか、津波による浸水の高さと土砂崩れが近くである可能性、ここは情報を掴んだ上で住む場所を探した方がいいと思いますね。」

―――今後、谷地森さんがやりたいことを教えてください。

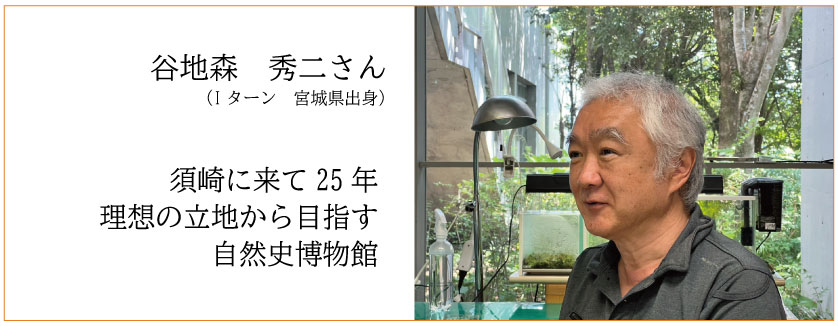

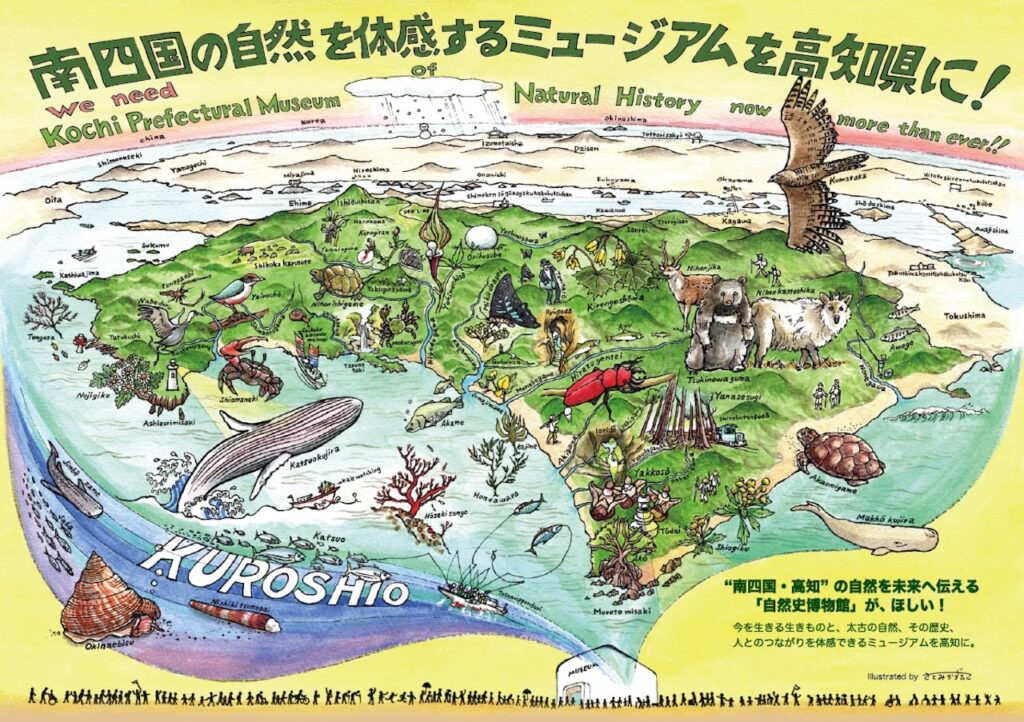

「高知に県立自然史博物館を設立することが目標です。最近はその活動を加速させています。作りたい博物館について、対象とする地域と扱う生きものについて知ってもらい、実際に完成した場合の活動展開などをまとめた資料をつくりました。私は高知に来る以前は、栃木県立博物館に勤めていて、そこでの経験が今の活動の土台になっています。同様なものを高知につくって、高知県の自然の情報を発信して記録していきたいです。」

県立自然史博物館の設立を目指している谷地森さん。現在アンケートも実施しているそうで、1万人ほどの意見を収集した上で、高知県へ提出しようと考えられています。ご興味がある方は、ぜひご協力を!!

アンケート回答はこちらから→高知県に自然史博物館ができたら、行ってみたいですか?

(2025年7月取材:片田)

●12年前に取材した記事はこちらから↓●

「今はもう立ち消えましたが、平成13年に須崎市でカワウソ研究センターを設置するという計画が持ち上がりました。当時、栃木県立博物館で非常勤の学芸嘱託員をしていた私は、その職員(社団法人が募集)に応募をしました。それが、須崎市へ来るきっかけでした。」宮城県出身で関東暮らしが長く、それまで四国すら行ったことがなかった谷地森さんは、現在NPO法人四国自然史科学研究センターのセンター長として四国の様々な生きものを調査する仕事をされています。

仕事を通して須崎市へやって来た谷地森さん。須崎での生活について聞いてみると、「須崎は交通の便がいいですね。高速道路が発達しているので四国中、行き回るのに最適です。現在、須崎市の市街地に住んでいることもあり、歩いていけるところにスーパーやコンビニ、病院など何でもありますから、生活するには十分な利便性で、暮らしやすい場所です。ただ、大きな本屋がありません(笑)。たくさんの書物の中から選びながら本を買えないという不満も実はあります。」と教えてくれました。

自然のスペシャリスト谷地森さんに、須崎の自然について尋ねると、「須崎は生きものの影(気配)が身近に感じられる場所ですね。山にはニホンリス、家の前にはタヌキ(笑)。生きものの調査をする場所としては最適な場所といえます。須崎市の南に位置する横浪半島も魅力的です。絶滅が心配されている種もいたりします。調査を通して、横浪半島にはいろんな動物がいることがわかったんです。」と、さすが生きもの博士。

自然のスペシャリスト谷地森さんに、須崎の自然について尋ねると、「須崎は生きものの影(気配)が身近に感じられる場所ですね。山にはニホンリス、家の前にはタヌキ(笑)。生きものの調査をする場所としては最適な場所といえます。須崎市の南に位置する横浪半島も魅力的です。絶滅が心配されている種もいたりします。調査を通して、横浪半島にはいろんな動物がいることがわかったんです。」と、さすが生きもの博士。

「僕はタヌキが専門なんですが、以前調査していた長野県のタヌキと高知県のタヌキは違った特性を持っているように感じます。高知県のタヌキは繁殖期がほかの地域よりも長いようなんです。気候の違いによる食べ物の豊富さが表れているんだと思います。」厳しい冬の寒さが少ない土地だからこそ、多様な生きものが生息し、素晴らしい自然が残る須崎市なんですね。人も生きものも穏やかに暮らせるまち、それが須崎市なのかもしれません。最近では、小学校や中学校へ赴き、新荘川の生きものについて教えたり、理科を受け持つ教員の勉強会に講師として活躍する谷地森さん。

―――須崎の子どもたちの印象は?

「須崎の子どもたちに自然観察のイベントを実施する事が多いのですが、今の子供たちは外に出ないとか、パソコンばっかりとか、知識を持っていて賢いと言うけれど、須崎の子はそんな風には感じません。夏には学校帰りに川で遊び、帰って行く学生、外で遊ぶ子も多く、まっすぐ育っている印象を受けます。興味や関心が多い子どもの頃は、たくさんのきっかけを与えることが大事だと思います。」

これからも須崎や高知の自然の魅力を次世代に伝える伝道師として、活躍が期待されている谷地森さん。10周年を迎えたセンターの今後の活動も楽しみです。

(取材:2013年4月)